図書館に並ぶ本の中に、「一橋徳川家文書」というサブタイトルが目についた。この『茨城県立歴史館史料叢書』の一冊を見て、一橋から黒田に養子入りした殿様が頭に浮かんだのだが、本を開いてみるとビンゴ。一橋徳川家初代当主徳川宗尹の記録史料である「覚了院様御実録」に、五男隼之助が一橋の屋敷から桜田の黒田藩邸に移るまでの経緯について詳しく書かれていた。隼之助は後の福岡藩主黒田治之(当初は黒田高満)である。

宝暦13年(1763)9月に一橋家が他の御三卿(田安・清水)に内々の相談をした記述にはじまり、12月の引越に至るまでの幕閣や黒田家との調整の様子などが、日記形式の史料に散見される。跡取りを亡くしていた黒田家に一橋サイドから白羽の矢が立てられたかたちだ。12歳という隼之助の年齢を踏まえた黒田家からの要望は2つ。若年で藩主となった場合、末期養子が許されない17歳未満であっても有事には所領を安堵すること、長崎警備は家老を名代として旧来通りの任務を維持すること。これらが認められた上で、晴れて両家は双方対等とする「両敬」をもって縁組を成立させている。

『新訂黒田家譜』第4巻にも記録はあるが、例えば引越の数日前、養父となる黒田継高が郡平馬・浦上彦兵衛の両家老、用人の河村主鈴、留守居の永田蔵太と一橋屋敷を訪ね、初めて隼之助と対面したことについて、「黒田家譜」の記述はわずか3行だが、一橋文書では双方の服装や挨拶の様子を詳述。一方、引越当日については一橋文書はシンプルだが、「黒田家譜」では、郡・河村・永田の三氏に小河専太夫・藤井勘右衛門(甚太郎)・立花弥兵衛の大組三氏が加わって隼之助を迎えに行くところから、桜田の屋敷で催された引越祝いの儀式まで、一日の様子が詳らかだ。両家の史料を併読することで、当時のことは随分とリアルになる。

一橋文書を見るに、我が藩は江戸屋敷の場所にちなみ「桜田」と呼ばれていたようだ。養子入りの後も、「桜田より使者」など、一橋家と黒田家が親密な関係にあったことを窺わせる記述が見られ、なかなか興味深かった。黒田治之の2代後には、治之の実兄である一橋家2代徳川治済(将軍徳川家斉の父)の子、つまり甥にあたる雅之助が黒田家に養子入りし、名を黒田斉隆と改めて福岡藩主となっている。縁の深い桜田・一橋の両家。一橋家の史料も読み込んでみると、また興味深い話を見つけることができるかもしれない。

一橋徳川家屋敷跡には昨年竣工した丸紅本社の立派な新社屋。時代の変遷を感じさせる。

一橋徳川家屋敷跡には昨年竣工した丸紅本社の立派な新社屋。時代の変遷を感じさせる。

5年前には発掘調査が行われ、屋敷内の石組溝などが見つかった由。

5年前には発掘調査が行われ、屋敷内の石組溝などが見つかった由。

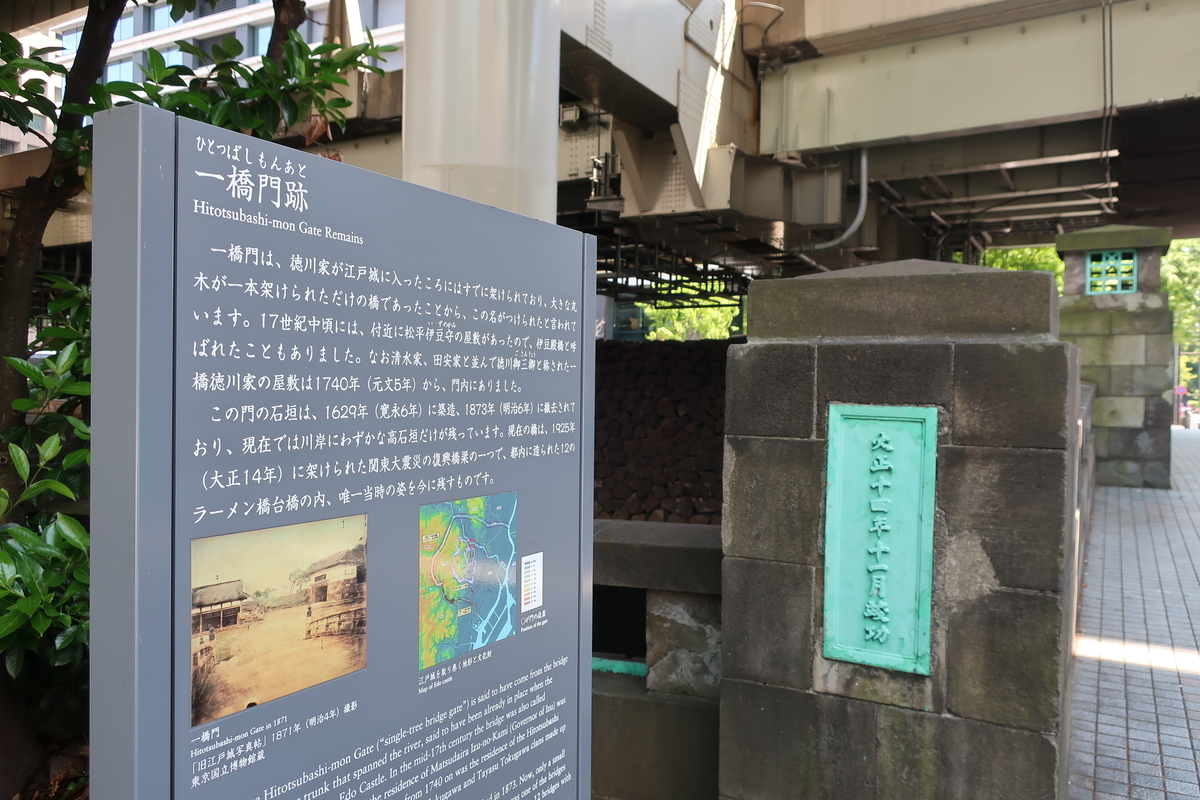

江戸城一橋門跡。一橋門内に屋敷があったため、一橋徳川家を称したとのこと。田安門、清水門に近接する他の御三卿家も同様。

江戸城一橋門跡。一橋門内に屋敷があったため、一橋徳川家を称したとのこと。田安門、清水門に近接する他の御三卿家も同様。

一橋門は櫓台の石垣の一部が残るが、ほとんどハリボテのような状態。

一橋門は櫓台の石垣の一部が残るが、ほとんどハリボテのような状態。